Oleh: Anselmus DW Atasoge – Dosen Stipar Ende

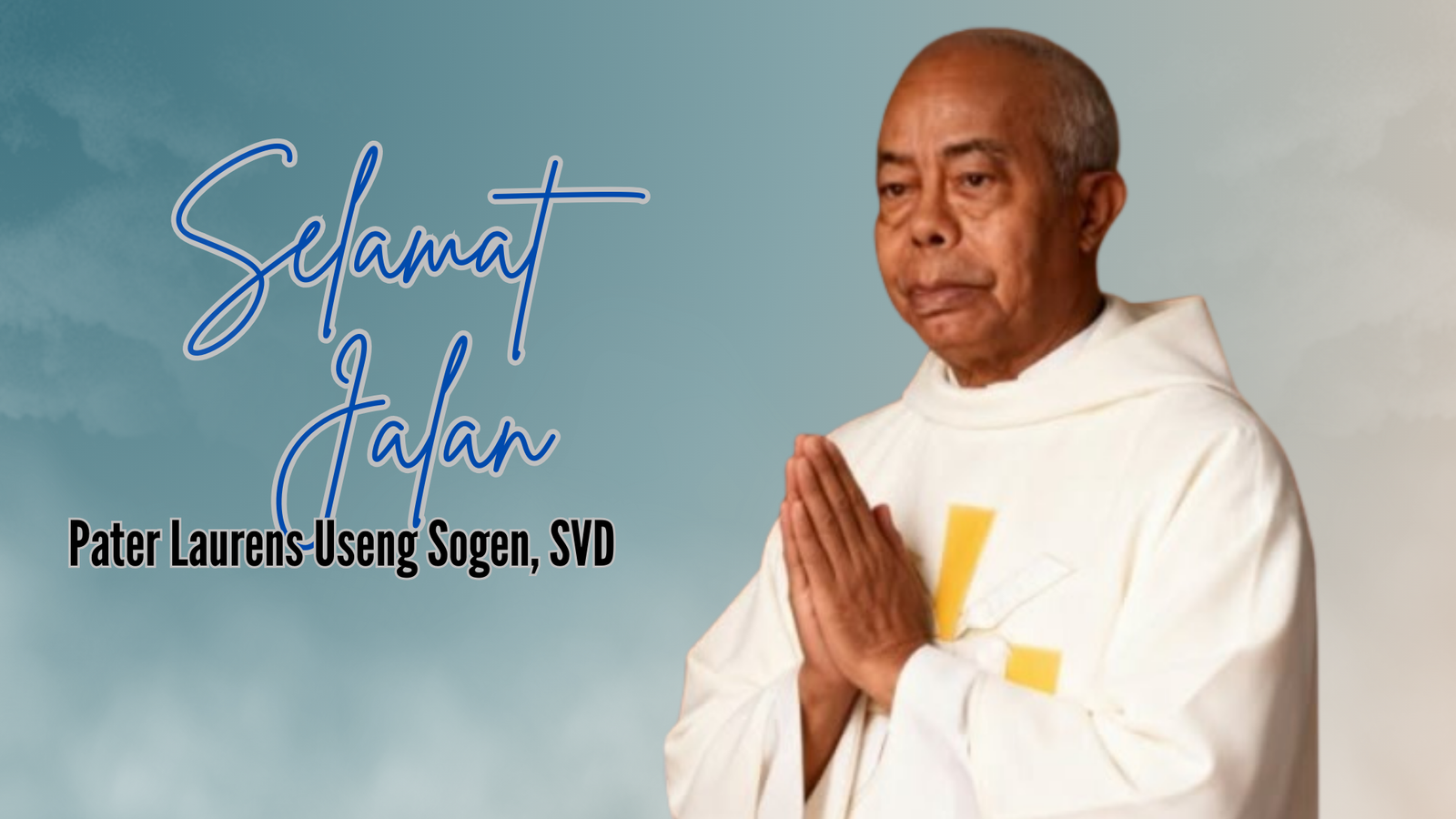

Kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah kepulangan yang hening. Bagi Komunitas SVD Provinsi Ende dan umat di paroki yang pernah dilayaninya, kepergian Pater Laurens Useng Sogen ke hadapan Sang Khalik meninggalkan sebuah ruang kosong yang luas. Namun kabar duka ini sekaligus memanggil saya dan kita semua yang pernah mengenal beliau untuk mengingat kembali tentang narasi eksistensial tentang pengabdiannya yang mendalam.

Terinspirasi dari baris-baris puitis Agustinus Elvano yang tertulis pada laman FB-nya, sosok sang imam dapat dibaca sebagai sebuah perjumpaan harmonis antara teologi formal dan kearifan lokal yang membumi. Puisi ini pulalah yang menginspirasi saya untuk membentuk narasi ini, yang saya satukan dengan pengenalan saya tentang beliau, ada bersama beliau serta celetukan dan simbol-simbol naratif yang beliau lontarkan ke hadapan saya ketika kami berjumpa, entah di mana.

Pater Laurens adalah personifikasi dari identitas yang tak terbelah. Di atas pundaknya, stola putih melingkar sebagai representasi otoritas sakral dan pengabdian suci. Namun, di bawah jubah yang menyapu bumi, ia tetap membawa identitas putra Lamaholot yang teguh. Ia memahami bahwa Kabar Gembira harus disampaikan melalui “bahasa rasa”, sebuah komunikasi yang menyentuh afeksi dan dialek yang akrab di telinga umat.

Baginya, Tuhan tidak pernah berjarak dengan kebudayaan. Setiap ritual adat dan tutur mulia para leluhur dipandang sebagai lokus tempat ‘Kehadiran Ilahi’ bersemayam. Tangan yang terangkat memberkati roti dan anggur di atas altar adalah tangan yang sama yang bersentuhan langsung dengan tanah. Ia menghayati betul ritme kehidupan. Ia tahu kapan harus bersujud dalam kekhusyukan liturgis, dan tahu kapan harus menghentakkan kaki mengikuti irama gendang yang memanggil jiwa.

Dalam perspektif Pater Laurens, adat merupakan fondasi bagi tegaknya cahaya iman. Tradisi tidak dipandang sebagai penghalang, melainkan jembatan yang memungkinkan iman berpijak secara otentik. Sebuah filsafat hidup yang sering ia bagikan adalah bahwa adat merupakan akar, sementara iman adalah buahnya. Pohon iman akan kehilangan maknanya tanpa keberadaan akar yang menghunjam kuat ke dalam bumi tradisi.

Keyakinan teologis ini termanifestasi secara nyata dalam ‘aksi ekospiritualitas’. Beliau dikenal sangat vokal terhadap isu krisis iklim, terutama menyangkut kelestarian mata air. Baginya, menjaga hutan adalah ‘bentuk liturgi yang nyata’ di luar gedung gereja. Selain itu, ia memperjuangkan ketahanan pangan lokal dengan mendorong umat mencintai hasil bumi sendiri seperti jagung dan ubi. Baginya, mengonsumsi pangan lokal adalah pernyataan martabat dan kemandirian budaya, sebuah langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan hidup komunitas.

Seluruh pelayanan Pater Laurens dibungkus oleh sebuah kesadaran akan kerapuhan manusiawi, sebagaimana tercermin dalam mottonya: “Tetapi Harta Ini Kami Punyai dalam Bejana Tanah Liat” (2 Korintus 4:7). Kalimat ini bukan sekadar kutipan kitab suci, melainkan cermin diri yang menyadari bahwa kemuliaan Tuhan tersimpan dalam diri manusia yang fana dan sederhana.

Keteladanan ini ia peroleh dari sosok ayahnya, yang mengajarkan bahwa ketaatan dan kesederhanaan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Pater Laurens memilih untuk merayakan hal-hal kecil dengan penuh sukacita. Sebuah bukti bahwa spiritualitas yang tinggi justru ditemukan dalam keseharian yang bersahaja.

Kini, di sela-sela gema doa dan penghormatan kepada leluhur, sang Pastor telah menutup ‘kitab sucinya’. Ia melangkah pulang dengan tenang, diringi nyanyian alam yang abadi. Ia pergi, namun iman yang taat dan sederhana itu tetap tinggal sebagai benih yang telah ia tanam di hati umat dan tanah yang ia cintai.***